ナーシングホームの『適正人員配置』

- カテゴリ:

- その他

ナーシングホームの人員は何人が適正?

ナーシングホーム経営に関わる方なら一度は疑問に思われたことがあるのではないでしょうか。

少なすぎると現場が疲弊。

多すぎると利益が出ない。

このシビアなバランスに頭を抱えている経営者・施設長も多いと思います。

本コラムでは、ナーシングホームの人員配置の考え方を、競合との比較、負担(感)への配慮、収支バランスの3つの観点から解説します。

【競合との比較】

ナーシングホームの求人競合は、介護職の場合は有料老人ホーム、特養等が挙げられます。

看護師の場合は病院です。

これら競合に対して人員が過小であれば、求職者から「前の職場の方がよかった」「よその方が充足している」と思われます。

結果、「どんなに募集しても人が来ない」という状況や離職率の上昇を招きます。

このような事態を避けるには、介護職は重度者の多い有料老人ホームや特養並みの配置。

つまり入居者に対して2〜2.5対1の配置がベストです。

看護師は病棟の7:1を目安に、想定する患者数に応じた配置を行うべきです。

病棟に近い配置を行いつつ、病棟より患者の状態が落ち着いており、病棟より患者の入れ替わりも少ないと言えれば、勇気を出して病院を辞めてナーシングホームに移ろうとする看護師に対して強いアピール(説得力)になります。

【負担(感)】

ナーシングホームの特徴は看護師の夜間常駐ですが、心身の負担が大きい夜勤の回数を一般的な水準「1人当たり月5回」に収めようとした場合、人員は最低でも6人以上必要になります。

管理者は入居者の受け入れや外部との折衝等で日中業務を行う必要があるため、管理者以外で6人以上です。

また、負担”感”の観点から重要なのは、スタッフに対して人員の上限を明言することです。

入居者の定員を知らないスタッフはいないと思いますが、スタッフの定員は社長や施設長が説明しなければ誰も知りません。

知らずに業務量やオペレーションの調整や最適化はできません。

目の前の利用者に対して全力で向き合い、叶わない願いも受け止めながら毎日ケアします。

入居者が増えればスタッフの増員を要求します。

ここで、社長や施設長が待ったをかけたらどうでしょうか?

当然、不満を持ちます。

今までやっていたサービスをやめたとしても気持ちのいいものではないでしょう。

負担感は減りません。

解決策は、こうなる前に「私たちの施設では、 ︎人に対して、 ︎人でケアを行う」と明確に伝えること。

入居者とスタッフ、それぞれの定員を明言することです。

無論、利益が出なければ机上の空論です。

長くなってしまったので今回のコラムはここで区切り、次回のコラムでは収支バランスと人員配置についてお伝えできればと思います。

経営相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

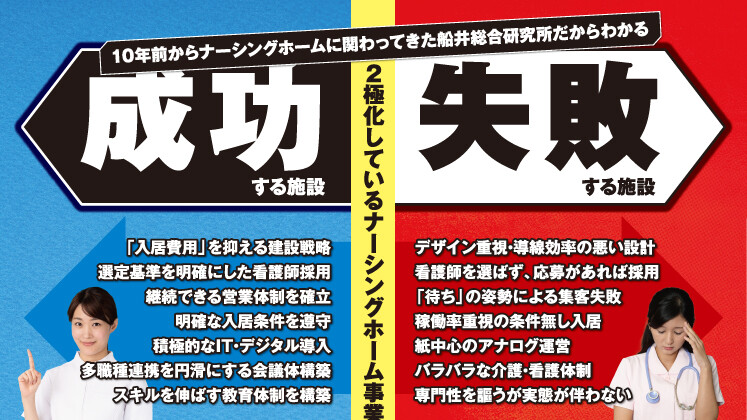

ナーシングホーム成功・失敗事例公開セミナー

日程:2025/12/01 (月)、2025/12/02 (火)、2025/12/03 (水)、2025/12/04 (木)

場所:オンライン

この記事を書いたコンサルタント

津田 和知

大手介護事業者の介護付き有料老人ホーム施設長を経て、船井総合研究所に入社。前職の経験を活かし、現場主義で問題の本質や改善の糸口を掴み、経営者のサポートを行う。コンサルティング領域は、介護施設の立ち上げや収支改善、訪問看護ステーションの立ち上げ、人事制度構築など。