皆様

いつもお世話になっております。

株式会社船井総合研究所、地域包括ケアグループ

コンサルタントの武藤 慶太郎でございます。

お忙しいところ、こちらのコラムをご開封いただき、

誠にありがとうございます。

表題の件、本コラムでは

小規模多機能を運営されている経営者様向けに、

「黒字経営できない小規模多機能を収益化する方法」

について成功事例の法人様へのインタビュー形式でご紹介いたします。

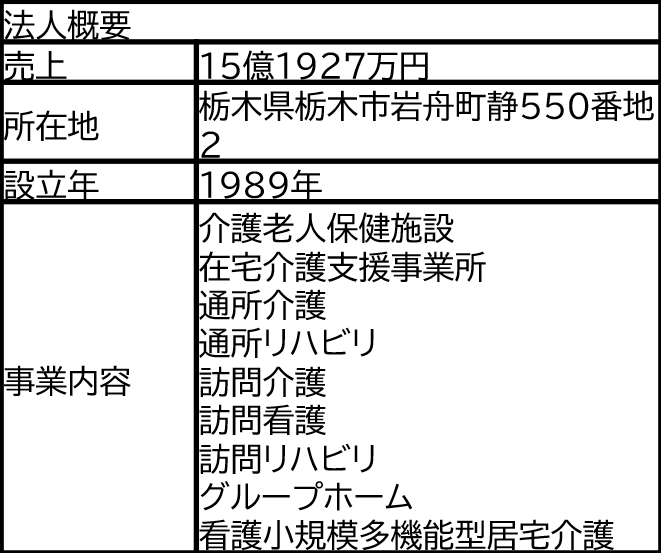

今回インタビューに答えてくださった医療法人木水会様は

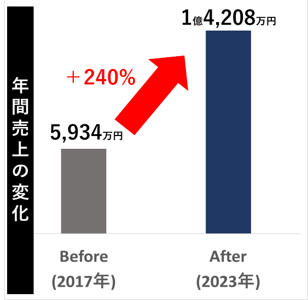

開業以来10年間、赤字続きだった小規模多機能を

看護小規模多機能へ転換することで黒字化し

月売上1,000万円以上を達成されました。

【衝撃】小多機改善の新たな解決策!?

赤字事業の小多機を看多機へ転換し、売上2.3倍・営業利益率20%を実現した収支改善サクセスストーリー

Question1.なぜ、看護小規模多機能に転換されたのですか?

当法人は、2007年に小規模多機能を新規開設しました。開設後は、なかなか登録者数を増やすことができず、10数名前後の状態が続いていました。収支状況は赤字が続いており、当時は、改善の方向性を模索する状況でした。

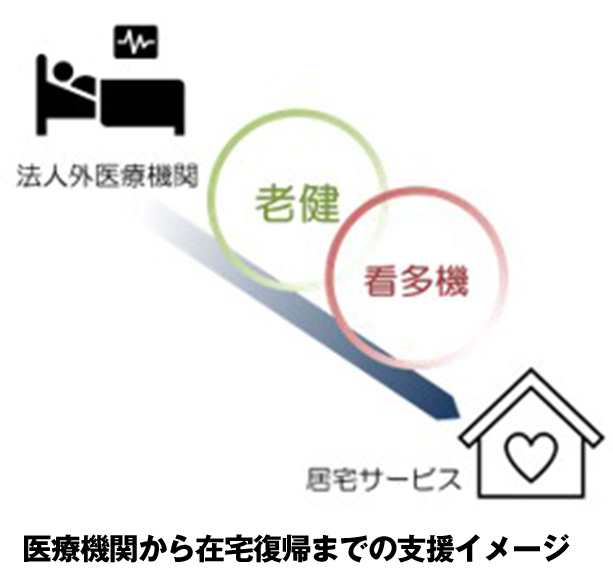

私が理事長に就任し、経営改善を行うために重要だと考えたのは、法人のメイン事業である老健との連携です。小規模多機能の位置づけを老健から「在宅復帰」を行うための役割を担う場にすることを考えました。また、医療機関を退所した方が老健を経てスムーズに在宅生活へ移行するためには、医療ニーズの高い方にも対応できる方が受け皿が広がると考え、小多機を看多機に転換する決断をしました。

Question2.医療法人として得られる相乗効果やメリットはありますか?

看多機は、中重度者や重度者の方が住み慣れたご自宅での生活継続をサポートできる事業です。利用者にとっては、医療依存度が高くなった場合にも最後まで一緒に伴走してくれる素晴らしいサービスです。

私たちのような医療法人にとっての相乗効果やメリットは、老健や回復期病院の在宅復帰率を高められるということです。老健は、「お預かり型の老健」⇒「在宅強化型の老健」⇒「超強化型の老健」という成長ステップがあります。区分を引き上げていくためには、在宅復帰率を引き上げることが必要不可欠なわけですが、医療面も含めて手厚い支援ができる看多機があることにより、スムーズに在宅復帰ができます。

Question3.転換後に直面した課題はありますか?

転換した当初は、介護度の低い利用者の割合が高く、平均介護度が2.1で留まっていました。基本報酬が平均介護度によって大きく変動する事業なので、黒字化して事業継続するためにも、介護度の高い利用者から選ばれる事業所にしていく必要がありました。また、看多機に転換後、小多機の時から利用してくださっていた方の費用負担が増加することもあり、軽度な利用者様には自社の通所系サービスへの移行を提案するなど、適切なサービス移行を心がけました。

そして、軽度な方の利用移行によって空いた利用枠を活かし、医療依存度の高い方や他のサービスでは受けられないような困難ケースの方を積極的に受け入れを行いました。その結果、徐々にではありますが、「中重度対応ができる事業所」という認知度を上げることができ、平均要介護度の改善に繋げることができました。

Question4.軌道に乗せるためのポイントは何ですか?

私の考えですが、ポイントは、4つあると考えています。

①困難事例こそ、積極的に引き受けること

⇒信頼を獲得することができ、次の紹介案件に繋げることができる。

②利用者のアセスメントは丁寧に実施すること

⇒月1回のアセスメントを行い、在宅復帰を促進する。

③加算を意識する

⇒看護体制強化加算(Ⅰの場合、3,000単位)の算定を目指す。

④人員配置の兼務を有効に活用する

⇒サービス量過多による過剰配置になりやすいため、積極的に兼務の体制を取る。

軌道に乗せるためには、これらの取り組みが必要なのではないかと思います。

Question5.現在の看護小規模多機能の状況はいかがですか?

現在、登録者数は27〜28名と安定した実績を残しています。平均介護度についても3.5〜3.6と高い水準を維持することができています。結果的に、年間売上が約1億4,000万円を達成することができました。

法人全体の戦略としては、売上規模の大きい老健が経営の軸に考えています。そのため、看多機が単体で採算を取れていることはもちろんなのですが、老健の経営をサポートしてくれているということが需要だと考えています。看多機があることによって、老健の超強化型を維持しやすくなるため、医療法人にとって非常に相乗効果の高い事業体だと感じます。

いかがでしたでしょうか?木水会様は『医療×介護×リハビリの連携で、予防や治療から、在宅復帰までをサポートする』という信念で、医療と連携した独自の運営手法によって、重度者の在宅介護を実現可能にされており、幅広い在宅介護のニーズを掴むことに成功されています。

このたび、地域の方々から圧倒的支持を受ける木水会様がこれまでどのように小規模多機能や看護小規模多機能に取り組んでこられたのか。その成功に至る過程をご講演いただくオンラインセミナーを企画いたしましたので、ご興味をお持ちいただいた方は下記リンクより詳細はご覧くださいませ。

なぜ10年赤字だった小多機が、業界トップクラスの看多機になれたのか?

【オンライン開催】看護小規模多機能転換セミナー

この記事を書いたコンサルタント

武藤慶太郎

介護、歯科医療、人材紹介、地方創生等の業界を経てシニアライフコンサルティングチームに所属。新規事業開発の経験が豊富であることを特徴とするコンサルタントであり、現在に至るまで50社以上の公的介護・医療保険外事業の新規開設や、デイサービス・訪問看護・小多機/看多機の立ち上げに携わる。マーケティング戦略に強みを持ち、中でも「Webマーケティング」においては業界問わず定評があり船井総合研究所自体のWebマーケティングも担当している。戦略立案から、具体的な広告戦略、サイト改善までWeb全般のサポートを行う。