【看護小規模多機能型居宅介護の立ち上げ】在宅の中重度対応を実現する秘訣

看護小規模多機能型居宅介護(看多機)は、在宅介護を支える上で極めて重要な役割を担っていますが、「経営が難しい」「赤字事業所が多い」といったイメージも先行し、全国的な普及が進んでいません。しかし、看多機事業は、サービス提供における制約も少なく、収益性を確保しながら、思い描いたケアを実現できる可能性を秘めた魅力的な業態でもあります。

本コラムでは、看多機事業を成功に導き、現在登録者数29名、待ちも出ているという好調な実績を持つ成功事例企業への取材に基づき、看多機の立ち上げを検討される経営者様が知っておくべき魅力と戦略をQ&A形式でご紹介します。

今回ご紹介する「医療法人真世会」は、大阪府藤井寺市で1995年に創業された「佐井胃腸科・肛門科クリニック」と、看護小規模多機能型居宅介護・訪問看護ステーション・ケアプランセンター・サービス付き高齢者向け住宅の複合施設である「まごのて」、の2拠点を運営されている法人になります。立ち上げから看護小規模多機能型居宅介護に携わられている川本施設長と、同じく事業運営を担当されている今田さんに取材しました。

Q&Aでわかる!看多機事業成功へのロードマップ

Q1. そもそも、経営が難しいというイメージを持つ方も多い中で、なぜ看多機事業を立ち上げようと思われたのですか?

A.職員の発案から検討が始まり、「複合的なサービスを一本化したい」という強い思いが立ち上げの決め手になりました。

私自身、看護師として勤務する中で、家族の病気や認知症を経験し、訪問看護、デイサービス、ショートステイといったあらゆる介護施設にお世話になりました。その中で、デイサービス利用中に急遽ショートステイが必要になった際、ケアマネジャーの助けを借りても空きがなかなか見つからず、認知症の母が慣れない場所へ宿泊に行かなければならないという苦労がありました。

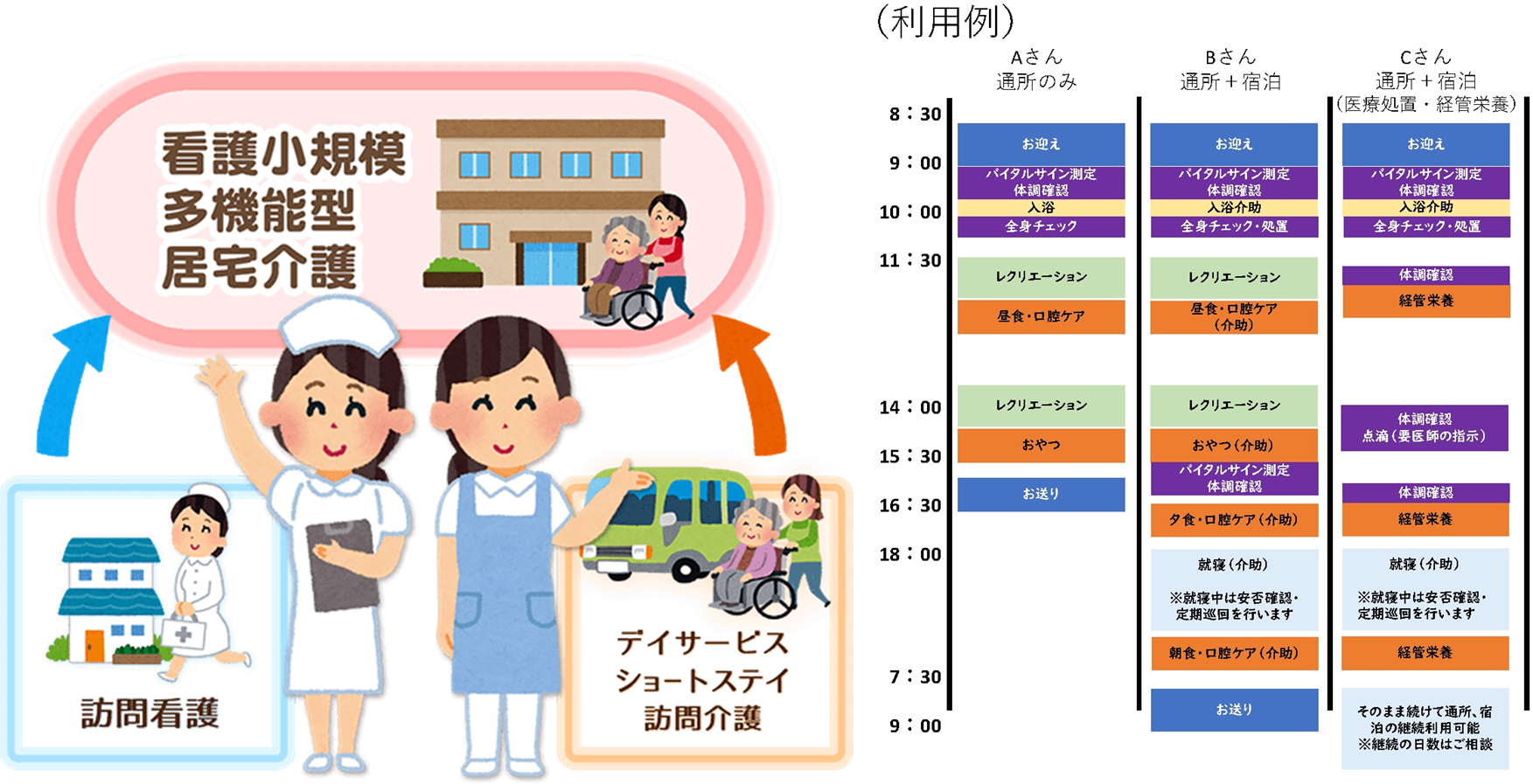

こうした経験から、一つの施設で全てのサービス(デイサービス、訪問介護、訪問看護、ショートステイ)を提供できれば、利用者様とそのご家族にとってどれほど良いかという思いをずっと抱いていました。看多機は、この在宅で暮らす高齢者の生活を支える理想的なモデルを実現するための業態だったのです。

Q2. 立ち上げ当初から、事業運営はスムーズに進んでいたのですか?

A. 立ち上げた後に直面した苦労があり、それは特に、地域の認知不足と利用者の獲得でした。

立ち上げ当初、スタッフの集まりは比較的順調でしたが、利用者様の獲得が大きな課題でした。看多機というサービス自体がまだ認知されておらず、「カンタキとは何ですか?」という状態でした。

特に、利用者紹介において重要な役割を担う病院の退院支援部門やケアプランセンターのケアマネジャーの方々からの認知が不足していたため、なかなか集客が伸びず、開設から約5年間は登録者数10名のラインを越えることができませんでした。

Q3. 登録者数10名から29名(定員上限・待機あり)へ成長を果たすことができた転換点は何でしたか?

A. 「地域への地道な啓発活動」と「医療依存度の高い方を受け入れる・断らない姿勢」の積み重ねです。

看多機事業の強みを最大限に活かせるように運営方針を固めて、サービス提供や地域への情報発信に反映していきました。

1. 地域密着の認知拡大: 事業所がある藤井寺市の方々に知ってもらうため、夏祭りやクリスマス会といったイベントに地域の方々を積極的に招待し、「看多機」とはどのようなものかを知っていただく活動を行いました。

2. 医療機関との信頼構築: 看多機は医療処置が必要な方を受け入れられる強みがあり、24時間スタッフが常駐している点を前面に押し出して営業しました。特に「お話があれば断らない。受ける。」というスタンスを貫きました。これにより医療機関からは「ここに頼めばなんとか次につなげてくれる」という信頼につながり、病院からの紹介が非常に多い状況を築けました。 3. 重度者への対応と実績: 在宅復帰を希望する重症度の高い方を積極的に受け入れ、手厚い看護と介護で対応しました。例えば、脳梗塞で寝たきり、胃ろうの状態から、杖歩行と経口摂取が可能になった利用者様の事例など、具体的な回復実績が信頼を呼びました。結果として、現在は登録者数29名が最大であり、待ちが出ている状況です。

Q4. 介護度が高い方へ、質の高いケアを提供できるスタッフ体制や教育方針を教えてください。

A. OJTを主軸とし、「利用者様を家族として見る」という理念で一貫したケアを実践しています。

当事業所では、平均要介護度が一時4.5を超えていた時期もあるなど、重度の方が多くいらっしゃいます(取材日時点で約3.8)。このような重度対応を実現しているのは、職員が持つ「この人を家族として見る」という理念に基づいたケアの実践です。

教育は、特定の特別なプログラムがあるわけではなく、OJT(オンザジョブトレーニング)の中で身につけることが圧倒的に多いです。看護師が縁の下の力持ちとなり、これまで経験を踏まえて、介護職員への適切なサポートを行い、職種間でしっかりと連携を取りながらケアを進めることで、利用者様の状態に合わせた力量を培っています。

Q5. 看多機立ち上げに必要な初期投資額と、現在の収支状況はどれくらいですか?

A. 既存の建物を改装して開所しましたが、約8,000万円の初期投資が必要となりました。

当事業所は、もともとあった有床診療所を改装して看多機としてオープンしました。建物はあったものの、内部のリフォームや、全介助の方の受け入れに必要な機械浴の設置などで、約8,000万円の投資額となりました。この際、補助金を利用することが出来ました。

現在の収支状況(看多機単体)としては、月商で約1,200万円です。看多機を開所したのちに、サービス付き高齢者住宅(サ高住)も上階に開業し、いまでは訪問看護、居宅介護支援など四つのサービスの複合拠点になっています。

Q6. これから看多機に参入を検討する事業者が、収益化と成功のために「これだけは抑えるべき」と思う最重要ポイントは何ですか?

A.加算の積極的な算定と、地域病院との信頼関係構築です。看多機事業で収益化を目指す上で、加算の積極的な算定は事業の命運を分けるほど重要です。看護体制強化加算Ⅰ(3000単位×登録者数)や訪問体制強化加算(1000単位×登録者数)に代表されるような大きな加算をきちんと算定できるよう、体制を構築することが重要です。

また、事業の安定と拡大のためには、地域の病院との関わりを大切にすることが絶対条件です。運営をはじめて10年が経ち改めて実感していますが、病院からの相談に対しては「絶対断らないので、ご相談ください」というスタンスで対応することで、紹介先の病院からのご信頼をいただき、それが継続的な事業の強みとなります。

重症度の高い利用者様を受け入れる際はスタッフの負担が増えるため、社内からの反対が出ることもありますが、そこは管理者の方が看護師のフォロー体制を構築し、「手厚い介護・看護を提供する」という理念を徹底することで乗り越えることが可能です。

いかがでしたでしょうか。看護小規模多機能型居宅介護の立ち上げは、法人として収益性を確保しながら、住み慣れた自宅でいつまでも、を実現するために不可欠な「在宅の中重度対応」を実現することにもつながる事業戦略になるかと存じます。このコラムが、皆様の事業展開の一助となれば幸いです。