社会貢献と利益の両立。知らないと損する「地域共生社会」の最新動向

- カテゴリ:

- その他

読者の皆様

いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。

株式会社船井総合研究所の鶴でございます。

今回は国が提唱する「地域共生社会」のあり方に注目し、

今後介護・シニア事業者が知っておくべき情報についてお伝えします。

身寄りのない高齢者等への対応

厚生労働省を中心に議論が進められている「地域共生社会の在り方検討会議」。

少子高齢化や孤立化が進む社会で必要となる施策について議論が進められていますが、特に注目すべきは「身寄りのない高齢者への支援」についてです。

先日発表された、国民生活基礎調査の発表でも、高齢者単身世帯が初めて900万世帯を超えたことが発表されましたが、今後もますます増加の一途をたどることが見込まれます。

ここからは検討会議の中間とりまとめで議論された、「身寄りのない高齢者への支援」について押さえておくべきポイントについてお伝えします。

支援の3つのポイント

1. 相談窓口の機能強化と既存事業の活用

身寄りのない人たちが抱える生活上の課題は多岐にわたりますが、現状では相談窓口が明確に定まっていませんでした 。そこで、中間とりまとめでは、新たに窓口を設置するのではなく、

既存の支援体制の枠組みを活用し、相談機能を強化する方針が示されました 。

具体的には、生活困窮者自立支援制度の**「自立相談支援機関」

や、介護保険法に基づく「地域包括支援センター」**などが、身寄りのない高齢者等の相談を受け止める役割を担うことになります

。これにより、人的資源の重複を避けつつ、複数の支援体制を連携させることで、地域固有のニーズに対応しようとしています 。

2. 「日常生活自立支援事業」の拡充と新たな事業の創設

身寄りのない人々が直面する課題の中には、

日常生活支援、入院・入所の手続き支援、死後事務の支援といった、これまで家族や親族が担ってきた事柄が含まれます 。これらのニーズに対応するため、費用が高額な民間サービスに頼れない人々への公的な支援が求められています 。

これに対し、中間とりまとめでは、

「日常生活自立支援事業」を拡充・発展させ、契約に基づいた新たな事業を創設することが提案されました 。これは、日常的な金銭管理や、入院・入所の手続き支援、死後事務支援などを提供するもので、

第二種社会福祉事業として法に位置づけ、多様な主体が参画できるようにすることが検討されています 。

3. 多様な関係機関によるネットワークの構築

身寄りのない高齢者等を地域全体で支えるためには、様々な関係機関とのネットワーク構築が不可欠です 。すでに多くのプラットフォームが存在するため、新たな組織を作るのではなく、

既存の協議会やプラットフォームを活用して、支援方策の議論を進めることが提唱されています 。

具体的には、行政機関、社会福祉協議会、弁護士や司法書士といった法律専門家、医療・介護関係者、葬儀会社、金融機関などが連携することが想定されており、国は主要な関係機関を例示して、その参画を促す方針です 。

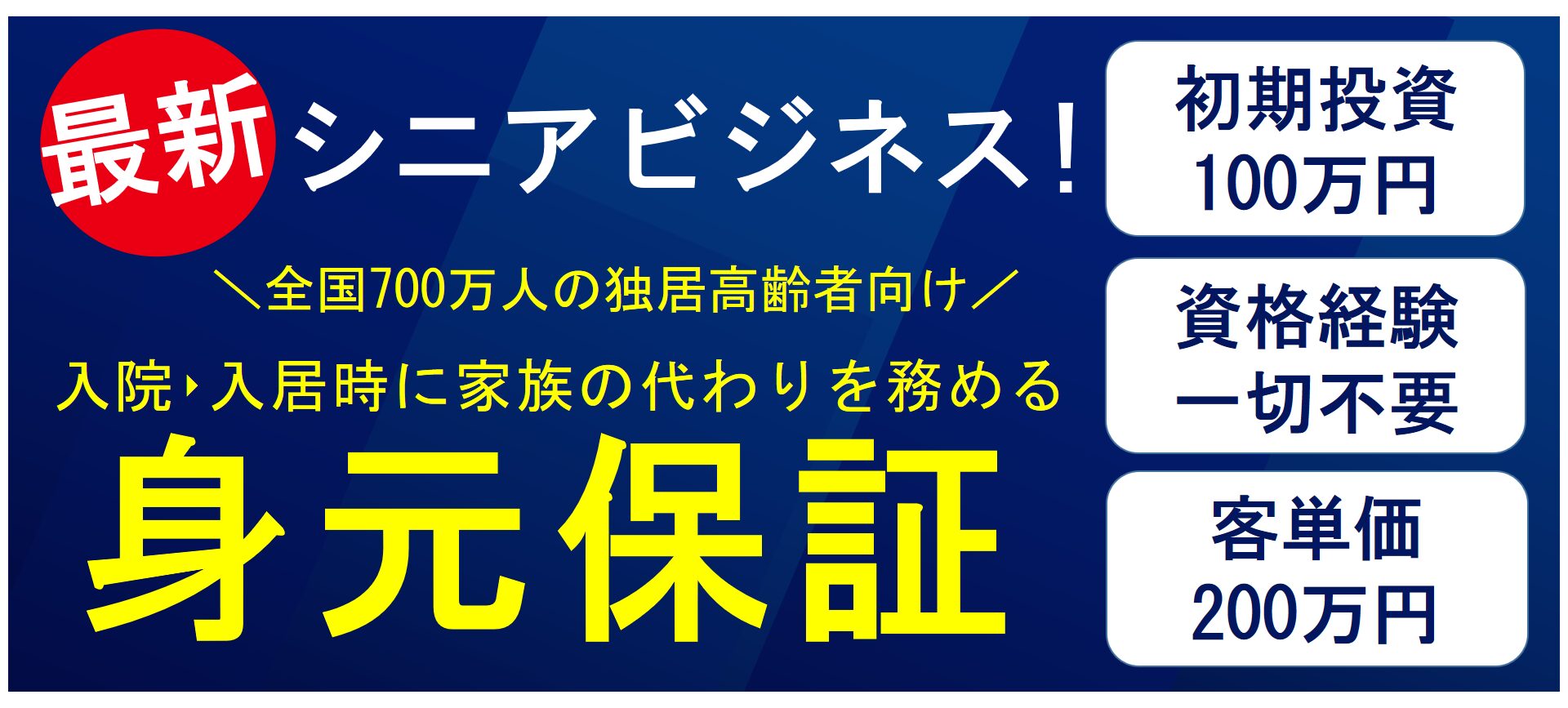

身元保証事業新規参入のすすめ

いかがでしょうか。

今まで、家族が担ってきたサポートを代替いただける存在のいない方が急増する現状に、行政も議論を進めている最中です。

一方、民間サービスとの棲み分けも模索しており、その他高齢者の生活に関わる様々な分野の専門家との連携がカギとなるとしています。

介護事業者の皆様におかれましては、まさに必要な専門事業者としての側面をもちつつ、「身元保証事業」の立ち上げを行うことで新たな協働の形を生むことができると言えます。

地域共生社会の実現に向けたこれらの動きを注視し、自社の強みを活かした貢献策として「身元保証事業」を検討されてみてはいかがでしょうか。

身元保証事業新規参入について※無料DLレポートあり

この記事を書いたコンサルタント

鶴 慈子

国際基督教大学教養学部卒。 新卒で船井総研に入社。 入社後は医療業界のマーケティング、マネジメントを担当後、現在は、シニアビジネスの新規立ち上げコンサルティングに従事。 身元保証事業を中心に、その他シニアビジネスのスタートアップ、介護領域の総合的なコンサルティングを専門としている。 特に現場スタッフの育成・研修は社内でも定評がある。